最難関校合格を勝ち取る 中学受験の「理科」勉強法

Science Study Tips for Top Junior High School Entrance Exams

最難関校受験生であれば、多くの子どもが受験学年までに理科用語や暗記事項はひと通り覚えています。しかし、そういう受験生であっても、「記憶したことを活用して問題を解くこと」「これまで見たことがない科学的事象を考察すること」「長い問題文や複雑な図表から、設問の要求に応じて必要な情報を読み取ること」などは苦手だというケースがよく見られます。一方、最難関校の入試問題は、受験生のそのような弱点を突き、試験という現場での対応力を測ります。合格を勝ち取るためには、このような厳しい出題でも手堅く得点できなければなりません。

以下では、最難関校入試の理科で1点でも多くもぎ取るための実践的な勉強法をご紹介いたします。

【中学受験の「理科」勉強法②】合格点をとるために必要な「分野別対策」の方法

powered by Spec. TOMAS

以下では、小学生が習う理科の分野である「物理」「化学」「生物」「地学」につき、それぞれの具体的な勉強法をご説明いたします。

「物理」の勉強法

「目に見えない現象」の理解が難しい

「入試問題の『出題意図』と『学習環境』」の記事で、「目に見えない現象」を理解することが子どもたちによる学習の高い壁になっているとお話ししました。「物理」には、「力学」「物体の運動」「電流」「電磁気」など、「目に見えない現象」を扱う単元がたくさん含まれます。しかも、これらの単元は入試頻出です。

子どもたちにとって理解しにくい単元の一つに、「てこ」があります。「てこ」は、「支えられた1つの点を中心として回転する棒状の物体」をさします。「てこ」に関する入試問題のうち、棒自体に重さがあるという条件が与えられている問題を解く場合には、図の中に棒の重さを書き込むことが必要です。棒の重さは、その重さがかかる「重心」という点から下向きの矢印を引いて表します。しかし、受験生には、なぜ重心から下向きに矢印を引かなければならないのか理解できない子が少なからずいます。このような子は当然、物が下に落ちる理由もわかっていません。正解は「重心に『重力』という下向きの力がかかるから」なのですが、「重力」が目に見えないため、その理由を感覚として理解できないのです。

また、「てこ」に関する入試問題としては、「棒のつり合い」に関する問題がよく出ます。そのような問題で、棒が中心につるされ、左側と右側にそれぞれ重さが異なる「おもり」が垂らされているという条件がある場合に、多くの受験生は、棒がどういう状態になるのかがイメージできません。そのため、たとえば「棒がちょっと下がって止まる」などと答えてしまう子が続出します。もちろん、それは間違いです。左右の重さが偏っているのですから、正解は「縦になって止まる」です。こういう間違いが多発する背景には、「科学的体験」の不足があります。

受験学年に入ってから「科学的体験」を積んでいく時間的な余裕はありません。「入試問題の『出題意図』と『学習環境』」の記事でお話ししたように、「科学的体験」は、低学年のうちから遊びの一環として身につけておきましょう。

「化学」の勉強法

実験の「目的・理由」までおさえる必要あり

「化学」の大きな特徴は、実験を題材とする出題が多いという点にあります。とくに、近年の入試問題では「実験器具の使い方」と「実験手順」に関する出題が頻出しています。

このような「実験問題」を解くための前提条件があります。それは、問題で扱われている実験の「目的・理由」です。

そもそものお話をすると、実験とは、「特定の科学的事象に関して発見された問題を再現して確認する操作」です。したがって、実験の「目的・理由」は、科学的事象に含まれる問題を可視化することにある、といえます。入試問題でよく問われる「実験器具の使い方」と「実験手順」は、このような「目的・理由」に沿って科学的事象を視覚的に表現していくプロセスにほかなりません。

「実験問題」の対策で気をつけてほしい点があります。それは、「実験器具の使い方」と「実験手順」をおさえるだけで満足してはならない、ということです。上で述べたとおり、器具の使い方と手順は、あくまで科学的事象の可視化を達成するための「過程」で必要な情報にすぎません。大事なのは、実験から得られる「結果」の情報です。「実験問題」の対策では、扱われている実験の「過程」と「結果」をワンセットでおさえていきましょう。

「計算問題」は、典型パターンの習得が肝心

「化学」のもう1つの大きな特徴は、具体的な数値を答えさせる「計算問題」の出題が多い、という点にあります。「計算問題」には、「図表に示されたデータの読み取り」という難しめの問題も出てくるのですが、学習初期の段階ではまず、パターン化された「解法の型」をおさえていくことが大切です。

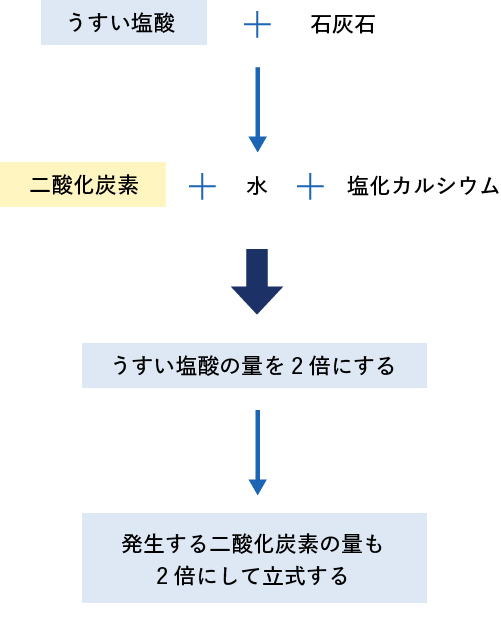

「解法の型」の1つに「比例関係」というものがあります。「比例関係」は、「基となる量に対して割合を掛ける」という考え方です。この考え方は、たとえば、「塩酸と石灰石を反応させ、二酸化炭素を発生させる」という「気体の発生」に関する出題に「塩酸の量を2倍にする」という条件がついている場合に、発生する二酸化炭素の量も2倍にして立式することなどに用います。

「比例関係」を用いた考え方の例

*以上の反応では、石灰石が十分な量だけ存在していると仮定する。

このような「解法の型」は、上に挙げた「気体の発生」に関する出題に限らず、たとえば「中和」に関する問題など、ほかの単元にも応用可能です。解法の典型パターンを完璧に習得し、「計算問題」の得点力を高めていきましょう。

「生物」の勉強法

知識は「ネットワーク化」して覚える

物理・化学が「理解中心」の分野である一方、生物・地学は「暗記中心」の分野です。とくに、「生物」は理科4分野中最も暗記事項が多く、「植物」と「動物」などの単元では膨大な分量の知識を覚えなければなりません。

暗記の際に重要なのは、知識どうしのつながりを整理して覚えていくこと、つまり、知識を「ネットワーク化」して覚えていくことです。知識の「ネットワーク化」には、2つの方向性があります。

1つ目は、知識どうしの「階層構造」を理解するという方向性です。たとえば、種子植物の中には「被子(ひし)植物」と「裸子(らし)植物」という分類があり、その「被子植物」の中にはさらに「双子葉(そうしよう)類」と「単子葉(たんしよう)類」という分類があります。知識をおさえる際には、このような個々の分類を全体の「階層構造」の中で位置づけることが必要です。

2つ目は、知識どうしの「共通点」「相違点」を整理するという方向性です。たとえば、上に挙げた双子葉類と単子葉類には、どちらも被子植物であるという「共通点」があります。一方、それぞれの根・茎・葉のつくりには「相違点」があります。たとえば、双子葉類の根は「主根(しゅこん)」と「側根(そっこん)」に分かれている一方、単子葉類の根は主根と側根には分かれておらず、「ひげ根」という形状となっています。

このように、知識は、「階層構造」の理解と「共通点」「相違点」の整理という2方面からの「ネットワーク化」によっておさえていきましょう。

「地学」の勉強法

特徴的な図に慣れる

最後に取り上げる「地学」に関しては、「天体」が最重要単元です。

「天体」の出題では、必ず図が与えられます。

「天体」の出題で与えられる図の例として、「天球図」と「透明半球」があります。「天球図」とは、中心に地球が、球面に地球以外の天体が描かれている図です。また、「透明半球」とは、地面を天体観測者の足元と見なし、地面を断面として「天球図」を半分に切ったときの上半分の図です。「天球図」も「透明半球」も、図の中心にいる観測者から天体がどのように動いて見えるかというイメージを表します。

ほかにも、地球を北極側から見た場合の図がよく出てきます。この図は、地球と、その周りを回っている月や太陽のような天体との位置関係を表します。「地学」の勉強では、これらの特徴的な図に慣れていく必要があります。

入試問題に潜む「暗黙のルール」

「天体」の出題で与えられる図には、中学入試特有の了解事項が存在します。それは、「出題される図は、必ずしも正確だとは限らない」という「お約束」です。中学入試の世界では、このような「暗黙のルール」がなかば既成事実化しています。つまり、問題に出てくるような図はあくまで便宜的・模式的に描かれているにすぎない場合が多いのです。

このことに気づかない受験生は、問題演習で図が出てきた場合に、「正確な図ではないから、どこに注目すればよいのかわからない」とパニックに陥り、解くのをあきらめてしまいます。「地学」の勉強では、上に示したような前提を踏まえ、「必要な情報を図から読み取っていく」ことと、「読み取れた情報を図に書き込んでいく」ことを意識しましょう。

最難関校入試問題をめぐる事情

出題に見られる「ホンネ」と「タテマエ」

理科4分野の勉強法に関する説明は、前の項目で終わりました。ここからは、具体的対策の背景をお話ししていきます。

近年、理科の中学入試問題が難化の一途をたどっています。出題が小学校の授業で扱う内容からどんどん乖離しているのです。

もっとも、たとえ一見「何でもあり」という様相を呈しているように思える中学入試の出題であっても、小学理科の学習指導要領に示された内容から逸脱することはほとんどありません。たとえば、小学理科では用語としては出てこない「モーメント」「原子」「分子」などの言葉が直接的に問われることは、きわめてまれです。しかし、実際には、最難関校入試では、これらの用語をストレートには尋ねないものの、「モーメント」の考え方、あるいは「原子」「分子」の考え方を下敷きとしているとおぼしき問題も散見されます。最難関校の出題には、「知識として覚えておく必要はありませんよ」という「タテマエ」と、「でも、知識の背景にある原理・法則は理解できていますよね」という「ホンネ」の両方が見え隠れしているのです。

出題は、中学理科との接続を意識

では、近年の最難関校入試ではなぜこのような「ホンネ」と「タテマエ」が併存しているのでしょうか。それは、各学校が、文部科学省によって推進されている「小学校教育と中学教育との円滑な接続」という方針に沿った問題作成を意識しているからです。これは、一部に中学理科の内容、場合によっては高校理科の内容さえ踏まえた問題を出すケースがある、ということを意味します。ここには、受験生が習ってきた小学理科と、入学後に習うこととなる中学理科との間の断絶をなくしたいという、各学校の思惑があります。

上に挙げた「モーメント」という用語を、あらためて取り上げます。先ほど話したとおり、中学入試では、この用語そのものは問われません。一方、入試問題を解くためには、「モーメント」という用語が意味する「つるされた物体を、てこが左もしくは右に回転させようとする力」という内容をおさえておく必要があるのです。

同様に、上では「原子」と「分子」という用語を取り上げました。「原子」は「物質を構成する基本的な粒子」を、「分子」は「いくつかの原子が結合してできた粒子」をそれぞれ意味します。「原子」と「分子」は、中学校で初めて習う言葉であり、小学校の学習指導要領には出てきません。一方、小学校の学習指導要領には、「粒子の存在を理解させるため、系統立てて説明するよう配慮する」という趣旨の記述が載っています。ここからは、条件つきではあるものの、「原子」「分子」、すなわち「粒子」という概念を指導すること自体は排除しない、という意図が読み取れるのです。

なお、小学校の学習指導要領には、「化学」で勉強する化学反応である「燃焼」については、「炭素と酸素が結びつくと二酸化炭素になる」という説明が載っています。また、入試では、たとえば「酸素の粒子1個に水素の粒子2個がくっついてできている粒子である」などの前提にもとづいた「水分子」の原理的な理解を問う出題も散見されます。これらの事例は、中学理科との接続を意識した内容の表れだといえるでしょう。

繰り返すとおり、中学入試では、ここまでに挙げた「モーメント」「原子」「分子」などの言葉を知っていることは求められません。入試問題は、仮にそれらの用語を知らないとしても、リード文や設問文を読んでいけば解けるようにつくられているからです。たとえ最難関校の対策であっても、優先すべきなのは、あくまでも単元ごとの網羅的な勉強である「単元学習」です。小学理科の範囲を逸脱しているように見える融合問題も、結局は、学習指導要領の範囲内で解ける内容の集合体にすぎません。難問が出てきてもけっしてひるまず、「単元学習」を地道に続けていってください。

まとめ

物理では目に見えない現象、化学では実験と計算、生物では体系的な知識、地学では読み取りにコツが必要な図がよく問われます。「単元学習」によって、それぞれの分野の頻出事項を1つひとつ着実におさえていきましょう。

■夢の志望校合格に導く 低学年からの難関校対策個別指導塾[スペックTOMAS]

https://www.tomas.co.jp/spec/

オススメ記事

記事一覧

お近くのTOMASを見学してみませんか?

マンツーマン授業のようすや教室の雰囲気を見学してみませんか?

校舎見学はいつでも大歓迎。お近くの校舎をお気軽にのぞいてみてくださいね。