「結果よりもプロセス重視」ということを考える

昨今は中学受験業界の動きも目まぐるしく、“昔の常識”に囚われずにご自分の目と耳で確認することが大切です。

さて、今回は前回同様、「親がやるべき大切なこと」を考えてみたいと思います。

我が子のモチベーションをどう保つか

まず大事なのは、「我が子のモチベーションをどう保つか」ということです。

多くの中学受験生は小学校4年生(小3の2月)からの塾通いで、3年間の受験勉強を始めます。3年間は短いようで長いです。

どの子にも言えることですが、受験勉強時代は山あり、谷あり。

むしろ、親子で辛く感じる時期の方が多いかと思われます。

その間、やる気が出なくなったり、真面目に努力をしているにもかかわらず成績不振に喘いだりすることのほうが、むしろ普通なのです。

親は結果を急いて、どうにかしようと焦るのですが、こういう場合にこそ、親の態度や声掛けが本当に重要になってきます。

“大人”である親のほうが、まずは冷静にならなければなりません。

「数字」だけに固執しがちな親

中学受験時代は成長が早い子だと“反抗期”に突入してしまいますので、親子バトルに発展しがちです。

再び子どもがやる気になるか、はたまた、受験勉強に対して深刻なダメージを受けるかは、親の態度にかかっていると言っても過言ではありません。

親は時として“功を焦る”ということをやりがちですので、頭に血がのぼってしまい、かえって子どものモチベーションを下げてしまうことがあります。

例えば、模試での偏差値が下がったことについて、感情的に叱ってしまうことなどが挙げられるでしょう。

どういう「理由」で結果的に偏差値が下がっているのかを親自身が分析しなければならない時に、「数字」だけに固執して叱責し、さらには、子どもの「反省が見られない」「やる気がない」というファジーな面だけを指摘しても意味がありません。

特に、偏差値は相対的なものなので、指針としての参考にはなりますが、あくまでそれは、受験勉強中の“数字”のひとつでしかないからです。

親自身が、「このままでは、第一志望校には手が届かない」という猛烈な焦りに囚われて、逆に子どものモチベーションを下げてしまう、ということになっていないか、今一度、考えてみましょう。

「親は横で比べず、縦で比べなさい」

では、子どものモチベーションを下げないコツとして、今回は「まず、できないことよりも、できたことに目を向ける」というお話をしましょう。

日本人は、よく「減点法」で人を評価すると言われていますが、子育てにもそれは色濃く出ているように感じます。

しかし、これはあまり賢くない教育法です。

子ども時代にこそ、「加点法」で我が子を見るようにした方が良いと思います。

なぜなら、小学生は純真で、褒められることで伸びる子が本当に多いからです。

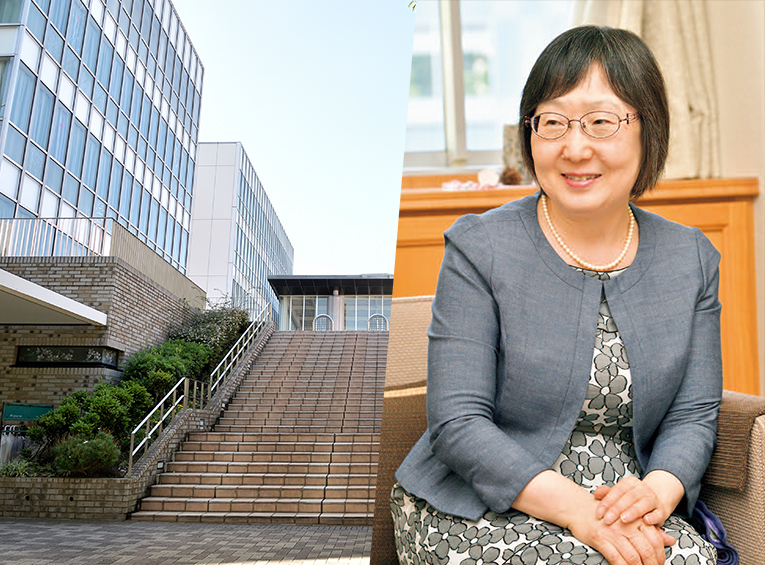

ある中高一貫校の校長先生に「子育てに悩んだら、親は横で比べず、縦で比べなさい」と言われたことがあります。

つまり、同学年の子同士の成績や成長具合といった“横軸”ではなく、去年の我が子と今年の我が子、1週間前の我が子と今日の我が子という“我が子だけの縦軸”で比べなさい、ということです。

縦のラインで我が子だけを見つめた場合、必ず成長していることに気が付くはずというのが、その校長先生のおっしゃる趣旨です。

これは中学受験時代も同じことだと思います。

昨日までは全く知らなかった知識が頭に入り、「これは何だろう?」と思うことだけでも“成長”です。

もし、その問題に「解った!」という瞬間があったならば、それこそ“大成長”です。

“自己承認欲求”を満たすことが大切

ここで、子どものモチベーションを上げるために、取り組んでみて損はないという方法を伝授したいと思います。

日々の生活の中で、「今週、疑問に思ったこと」「解を見つけて嬉しかったこと」として、お子さんに話を聞かせてもらい、可能なら「お母さんにも、その問題を教えてくれない?」と言って、その解法を実際に子どもから習うというものです。

子どもはそこで、お母さんに問題を教えてあげているという優越感とともに、その問題を自分の物にしたという満足感を得ます。

そして、これが一番大切なのですが、子どもは「親から認められている」という“存在意義”を感じるでしょう。

この“自己承認欲求”を満たすことが、家庭生活ではとても大切なことになり、それが巡り巡って、子どものモチベーションを上げていくという“好循環”に結びついていくのです。

最近、ある中高一貫校で、生徒さんからこんな話を聞きました。

「引退試合の時、顧問の先生は私を初めてレギュラーに選んで下さいました。

その時、先生は私がやってきたことをずっと見ていて下さったんだなって、すごく嬉しく思ったんです。

下手なんですが、努力したことを評価してくれる人がいるってことは、すごく自信になって、大学受験もがんばれる! って思えたんです」

その顧問の先生に伺ったら、こんなふうにお答えになりました。

「当たり前です。5人のレギュラーを選ぶ試合で、5人目を誰にしようと思ったら、たとえ実力で劣っていても、日頃、一生懸命やっている子を選ぶのは当然です。

試合は結果も大事ですが、それまで過ごしたプロセスの方が、(その子たちの成長には)何倍も大事だと確信しています」

これは部活の中での話ですが、中学受験にも通じるものがあると思っています。

中学受験は「偏差値」という数字に一喜一憂するものですが、それよりも親は日々のプロセスを大事にしながら、子どもの“自己承認欲求”を満たしてあげるほうが、結果的に「合格」の切符も得やすく、しかも色々な意味での「充実感」を感じるものだなぁ、と実感している次第です。

是非、「結果」だけに固執せずに、お子さんを上手に導いてあげてください。

鳥居先生 記事一覧

オススメ記事

記事一覧

お近くのTOMASを見学してみませんか?

マンツーマン授業のようすや教室の雰囲気を見学してみませんか?

校舎見学はいつでも大歓迎。お近くの校舎をお気軽にのぞいてみてくださいね。