さきよみ中学受験

まだ文理で分けているの?

これからはAI活用力と文理両方の力が必要

中学受験を目指すご家庭では、すでに小学校で英語が導入されたり、プログラミング学習が注目されたりと、学校教育が大きく変わってきていることを実感されているのではないでしょうか。

また、大学入試が2020年から変わること、記述式のテスト問題が増え、英検などの外部検定試験を活用する「新テスト」に移行することも、ニュースなどでご存じかもしれません。

しかし、そもそもなぜ、このように教育が変わってきているのでしょうか。

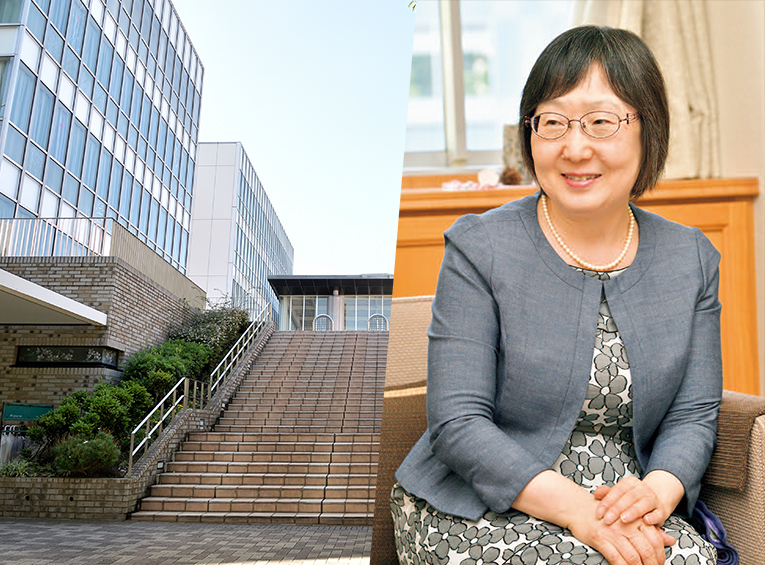

それは日本や世界を取り巻く状況が大きく変化し、これまでとは違うタイプの新しい人材が求められるようになったからです。人工知能(AI)の進化で情報社会が高度にバージョンアップする超スマート社会、いわゆる「Society5.0」が到来したときに、たくましく社会を生きていける力を身に付ける教育をしたいと、私立中高一貫校の経営者はこれからの社会を見据えた教育改革を進めています。

文部科学省が昨年6月にまとめた「Society5.0に向けた人材育成に係る大臣懇談会」の報告書には、これからの学校の授業のあるべき姿が示されています。それをどの程度先取りし、意識しているかで、私立中高の「教育への本気度」が推測できるのではないでしょうか。

AI等の先端技術が進むと教室はこう変わる

報告書では、AI技術が進むと、学び方は次のように変化すると予測しています。

- 生徒一人ひとりの学習状況や取り組み方がクラウドに蓄積され、自分に「最適」な教材や授業を選べるようになる。

- デジタル教科書やデジタル教材が普及する

- 紙の試験から、コンピュータを使った試験(CBT:Computer Based Testing)が行われるようになる。

好奇心や興味・関心から創造性を育む

未来のAI時代に社会をリードする人材とは、知識をたくさん記憶し、計算のスピードが速い人ではありません。それはAIがやってくれるからです。

それよりも、以下のような人材が求められると報告書は予測しています。

- 技術革新や価値を発見・創造できる力のある人

- 技術革新と社会の課題をつなげて考えられる人

- さまざまな分野でAIやデータの力を活用できる人

こうした力は、これまでのような「先生が教えて、生徒が聞いて学ぶ」という一斉一律の授業では身に付きません。今は「探究的な学習」「自分でテーマを決めて活動する」といった取り組みは、多くの私立中高で行われています。

ですが、結局は先生がテーマを決めて誘導してしまうケースも少なくありません。本当に子どもたちの興味のあることを、とことん突き詰める活動をさせているかが、学校の「本気度」を見るポイントになるでしょう。

このほかにも、以下のような新たな勉強の仕方が必要だと言われます。

- 読解力など、基礎となる学力は確実に身に付けつつ、一人ひとりの進度や能力、関心に応じた学び方をさせている。

- 自分たちの学年だけでなく、異なる学年と一緒に学ばせている。

- 学校の中だけでなく、大学や研究機関、企業、NPO、学外の施設などを活用して学ぶ機会がある。

- 文系・理系に分けるのではなく、両方学べる環境を整えている。

学校の見方を保護者から変えてみよう!

2月の中学受験のシーズンが終わると、いよいよ来年の入試に向けて学校説明会が始まります。学校見学で校長先生の話を聞いたり、学校案内や学校紹介のビデオを観たりする機会も増えてくるでしょう。

そのときに教育観・世界観が、保護者世代にマッチしてうなずけるようなら、ひょっとすると、その学校はひと昔前の価値観である「工業社会(Society3.0)」「情報社会(Society4.0)」のままになっているかもしれません。

むしろ、「何それ?」と思うような斬新な取り組みの背景に、「Society5.0」を前提とした人材育成への思いが隠れていることがあります。例えば、企業とコラボレーションをして商品開発する授業をしたり、「飛び級」のように大学で学ぶチャンスを与えたり、探究学習に4年間かけてテーマを追究させるなど、多くの私立中高が特色ある教育を行っています。

これまでの大人が経験したことのない社会を、10年、20年後の子どもたちは生きるのですから、学校には教育の根本的改革が求められています。その意味では、保護者も「大学進学率はどのぐらいですか?」「文系・理系の割合はどうなっていますか?」などといった自分が知っていることだけのフレームで学校を見るのではなく、なぜその授業をしているのか、多面的に掘り下げなければならないでしょう。

オススメ記事

記事一覧

お近くのTOMASを見学してみませんか?

マンツーマン授業のようすや教室の雰囲気を見学してみませんか?

校舎見学はいつでも大歓迎。お近くの校舎をお気軽にのぞいてみてくださいね。

![[体験談]わが子がボーディングスクールへ合格するまで](/schola/common/images/uploads/2020/09/3684775_m-980x735.jpg)