最難関校合格を勝ち取る 中学受験の「国語」勉強法

National Language Study Tips for Top Junior High School Entrance Exams

国語は、「勉強しなくてもできる」「勉強しても伸びない」「中学受験で差がつくのは算数だから、そこまで懸命に対策しなくてもよい」など、多くの誤解にさらされている教科です。

まず、知識分野である「語彙」は暗記が必要ですから、意識的に勉強しなければできるようになりません。「勉強しなくてもできる」は間違いです。

また、国語の読解問題には体系的な「読み方」と「解き方」がありますから、語彙と同じように意識的に勉強していけば得点力は必ず伸びます。「勉強しても伸びない」も間違いです。

さらには、最難関校受験生は算数の対策を完璧に仕上げてくる一方、国語の対策で油断している子もいるので、国語で高得点をとることができればとても有利です。したがって、「そこまで懸命に対策しなくてもよい」も大きな誤解なのです。

ここでは、最難関校合格に近づく国語の勉強法を取り上げます。

【中学受験の「国語」勉強法②】国語の攻略に必要な「基礎学力の習得」

powered by Spec. TOMAS

以下では、「最難関校合格を勝ち取る 中学受験の『国語』勉強法_『国語が苦手』な原因はココにある」の記事で述べた内容を踏まえたうえで、苦手な状態を克服し国語力を最難関校合格レベルまで高めるために進めていくべき勉強法について説明していきます。

語彙力の向上

語彙は、言葉の背景とともにおさえる

国語力の根幹を形成するのは、何をおいても、「漢字」「言葉の意味」「慣用句」「故事成語」など、語彙に関する知識です。

語彙学習のポイントは、理解の「厚み」をつくることにあります。言葉は、字面からだけで覚えようとすると、すぐに忘れてしまいます。語彙学習では、そういう表面的な情報だけに頼らず、言葉の成り立ちや言葉の背景にあるストーリーまでおさえていきましょう。そのように学習していくと、記憶が強化され、頭から離れなくなります。

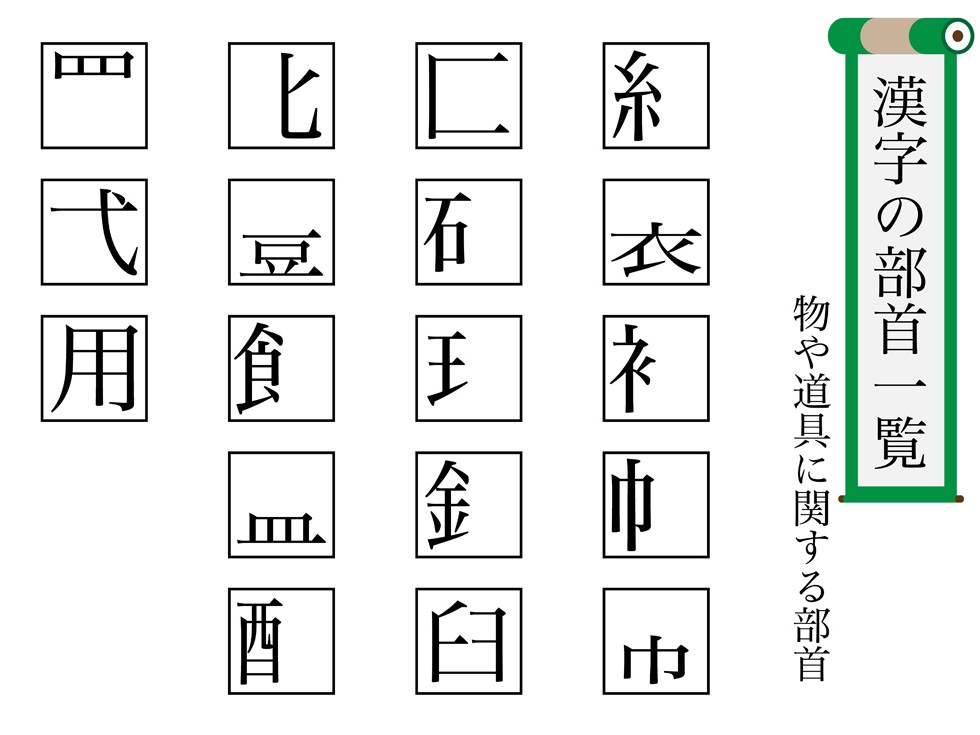

漢字は、部首とともにおさえる

1つの漢字は、「意味」を表す部分と「読み」を表す部分から成り立っています。「意味」を表す部分としてそれぞれの漢字に共通する要素を「部首」といい、そのうち、漢字の左側に位置する部分はとくに「偏(へん)」と呼ばれます。漢字を勉強する際には、部首をただ字面から覚えるだけでなく、それぞれの部首が使われる場面までおさえると応用が利きます。

4年生では、「のぎへん」「しめすへん」「ころもへん」という部首を習います。おおまかには、「のぎへん」は「穀物」、「しめすへん」は「神様」「祈り」、「ころもへん」は「着物」を表します。

漢字に関する知識は、国語以外の勉強にも役立ちます。たとえば社会科に「地租」という言葉が出てきた場合でも、なぜこの場面で「租」が使われるのかがすぐにわかります。「地租」は「土地に課される税」という意味ですが、昔は税としてお金ではなくお米、つまり「穀物」が集められていたため、「のぎへん」を含む「租」が使われます。その結果、「地

漢字は、まるでスマホでスクリーンショットでも撮るかのようにパッと暗記してしまいがちです。しかし、そのような機械的な覚え方では応用が利かず、いま解いている問題とは別のパターンの問題が出てきた場合に間違えてしまいます。漢字の学習では、形だけでなく中身まで理解しようとする姿勢が大切なのです。

語彙は、単独学習と読解学習の両面からおさえる

漢字を含む語彙の学習はたしかに重要です。しかし、国語の勉強では、読解演習に最も高いウエートを置かなければなりません。したがって、語彙の学習は、単独で行うだけでなく、読解演習の中に取り入れていくことも必要です。

たしかに、漢字専用の教材によって語彙を単独で学習することも大切です。しかし、読解演習を進めていくと、必然的に語彙の知識がからんできます。語彙の学習は、単独で行うよりも読解演習に組み込むほうが合理的なのです。

読解演習に出てきた文章中で自分が読めない言葉、あるいは意味がわからない言葉は、チェックを入れてから辞書などで調べてみましょう。調べるという行為を通じ、語彙の知識がしっかり定着していくので、おススメです。

「読書」と「音読」

「読書」しても入試問題は解けるようにならない?

ここでは、本格的な受験勉強に入る前の取り組みである「読書」と「音読」についてお話しします。

一般的には「よく読書する子は国語が得意だ」というイメージが定着しています。しかし、読書習慣があるからといって国語ができるかというと、じつはそうとも限りません。読書と読解問題を解くことは別物なのです。

もちろん、読書はとても大切です。読書は、多くの文字に触れる機会を生み出します。本を読むこと以外にも、たとえば子ども用の新聞などを読むことには、知識が身につき教養の幅が広がるという利点もあります。また、感情移入しながら物語文を読むことには、登場人物の気持ちを理解することに役立つという利点もあります。しかし、物語文中の描写を自分に置き換えて理解しようとする読み方はどうしても主観が混じりやすくなるため、入試の読解問題を解くことには向かないのです。

入試では、感情の赴くまま好き勝手に問題文を読むことは許されません。問題文は、客観的・分析的に読んでいく必要があるのです。読書とは別になるべく早い時期から入試対策用の読解演習を開始し、主観に頼らずに読んでいくトレーニングを積んでいきましょう。

「音読」は、文章理解度のセルフチェックに役立つ

「読書」の一形態である「音読」は、入試対策以前の取り組みとしてとても重要です。子どもに「音読」させると、声に出したその言葉がきちんと理解できているかどうか、言葉をきちんと「まとまり」として把握できているかどうかがわかります。

「音読」は、とくに低学年での学習に有効です。「音読」で声を出して読んでいくと、子どもは、文章のどの部分をとらえきれていないかに自分で気づきます。「音読」を、文章理解度のセルフチェック手段として活用しましょう。

まとめ

たとえどれほどたくさん「読書」しても、主観を交えて読んでいる限り、入試の読解問題に通用する実力は身につきません。自分の感情を排して客観的に読み、かつ分析的に解いていく方法を、問題演習によって習得していきましょう。

■夢の志望校合格に導く 低学年からの難関校対策個別指導塾[スペックTOMAS]

https://www.tomas.co.jp/spec/

オススメ記事

記事一覧

お近くのTOMASを見学してみませんか?

マンツーマン授業のようすや教室の雰囲気を見学してみませんか?

校舎見学はいつでも大歓迎。お近くの校舎をお気軽にのぞいてみてくださいね。