【開催レポート】早慶高校入試直前ガイダンス

18年9月16日、西新宿にあるハイアットリージェンシー東京にて開催された「早慶高校入試ガイダンス」の内容をレポート!

第1部

偏差値10アップを狙う

秋からの英・国・数の進め方

TOMAS入試対策委員 梶原祟之

偏差値10アップのためには、1.弱点の発見と対策、2.習ったことを復習して完璧にする、3.テストに慣れて強くなる、以上3つが重要であり、これらを実践していく上で今後非常に重要な役割を果たすのが「過去問演習」である。

今回のガイダンスでは教科ごとに、各校の過去問の特徴や対策、過去問に取り組むべき学校の順番などについてお伝えした。

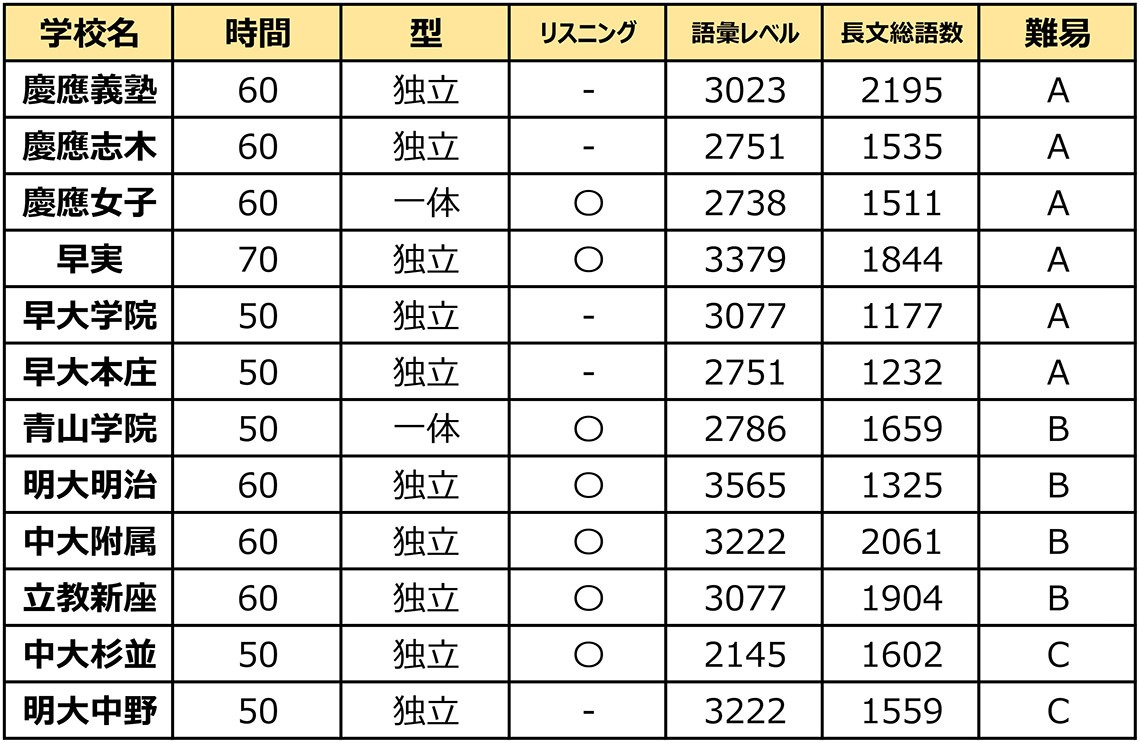

<英語>

問題分析

一体型と独立型

独立型:文法・語法などの問題が独立して出題される

青山学院と慶應女子が一体型であり、解く上で慣れが必要である。国立・公立校も一体型が多い。独立型の場合は文法問題の出題数が多くなる傾向があり、しっかりとした文法対策が必要になってくる。

リスニング

MARCHの附属校では多く出題されているが、早慶附属校からの出題は今のところ慶應女子と早稲田実業のみ。ただし、今後大学入試改革の影響でリスニングの導入が進む可能性があり現中1~2生は注意が必要である。

リスニングは解く時間を自分でコントロールできないところが難点である。慶應女子の場合、試験の冒頭でリスニングが入るが、試験時間の半ばや終盤にリスニング問題が始まる学校もある。急に音声が流れて動揺からペースを崩すことがないように、日ごろから過去問演習で時間配分に慣れておこう。

語彙レベル

3,000語前後が相場であり、これは大学入試のセンター試験レベルに相当。高校受験としては非常に高いレベルを求めているといえる。

物語から論説文へ

近年論説文の出題が増えている。慶應が特にその傾向が強く、和訳分を読んでも理解するのが難しい難解な文章が出題されるため、高い国語力が求められている。

演習のポイント

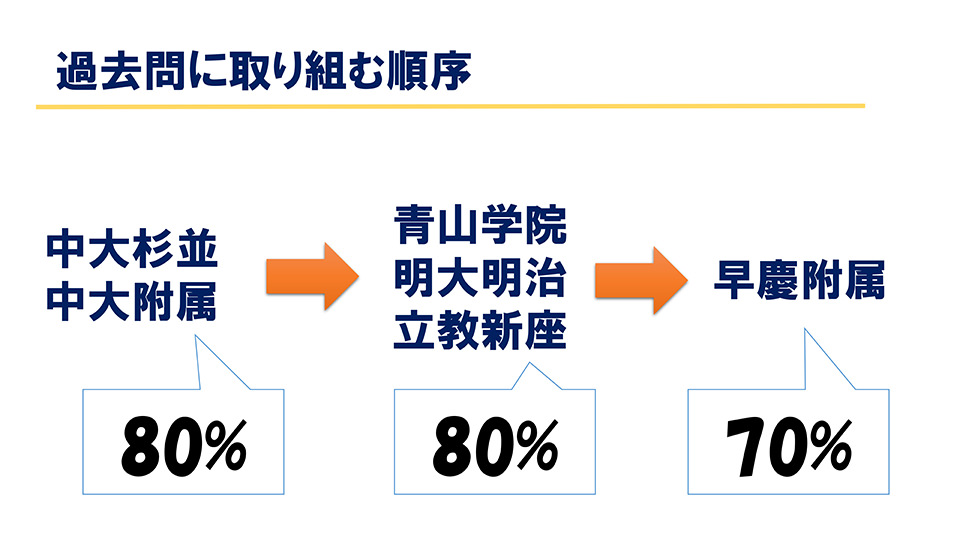

過去問に取り組む順序

過去問に取り組む際には、9月の段階でいきなり志望校の過去問に取り組むのは得策ではない。おすすめはまず、中大杉並や中大附属の問題に取り組み、その問題で80%を超えるようになってきたら、青山学院、明大明治、立教新座などの問題に挑戦。そこでも80%を超えるようになったら早慶附属校に取り組み70%超えを目指そう。

※算数・国語の場合、異なる順序になります。他教科の推奨順序を知りたい方は個別学習相談にてお伝えいたします。

戦略的時間配分が勝負を分ける

早慶附属高入試の英語において、総じて言えるのは厳しい制限時間内の高得点勝負であるということ。文法や語法は即答が必須であり、読解問題においても各設問にどこまで時間を割いて良いか、事前に戦略を立てて試験に臨む必要がある。

自己採点と見直し

「解いて採点して終わり」ではなく、出来ていること、出来ていないことを見極めよう。出来ていないところはそのままにせず、必ず復習すること。

具体的な過去問の演習量や、日々の学習時間などは次のパートで解説します。

第2部

2018年度 早慶合格者の実例に学ぶ

TOMAS入試対策委員 伊藤輝明

18年度合格者の「成績推移」「年間カリキュラム」「過去問演習の量・時期・取り組み方」や、合否を分ける一週間の学習量、伸び悩んだ生徒の6つの特徴などについて解説した。

ここでは合格者の過去問演習と一週間の学習量について紹介する。

その他のコンテンツ内容も知りたい方は個別学習相談にてお伝えいたします。

過去問演習:何年分取り組んだか

合格した先輩たちは1教科あたり25~50年分の過去問に取り組んでいる。細かい内訳は第1、第2志望については10~15年分、併願校についても5~10年分だ。古い年代の過去問は古本屋や図書館などを利用して入手したという声が多かった。

過去問演習:いつ頃から取り組んだか

夏休み中~夏休み明けから取り組んだ先輩が多い。単元学習を終えてから取り組むのが一般的であり、早い人は夏期講習から過去問演習に取り組んでいた。また、必ずしも全教科同時期に開始する必要はなく、教科によって開始時期が異なっていたケースも見受けられた。

過去問演習:取り組み方

授業で過去問の解説を受けていた先輩が多かった。解答解説を読むだけで自己解決できていた人は少数。この時期は過去問演習を通じて弱点をあぶりだし、授業内で克服していくスタイルがおすすめである。

過去問演習:かかる時間

まずは以下ご覧いただきたい。過去問演習にかかる時間を表したものだ。

最初に解く 50 ~ 60分

採点・復習 30 ~ 90分

解きなおし 30 ~ 50分

合計 110 ~ 200分

×3教科で 5.5 ~ 10時間

×30年分で 165 ~ 300時間

丁寧に取り組んだ場合30年分で300時間かかる。この300時間という数字がどれくらい大きいのかについて考えてみたい。

入試まで残り23週と考えて場合に残されている学習時間は、週40時間勉強した場合920時間である。920時間の内300時間、なんと全学習時間の三分の一を過去問演習に費やすことになる。講習を受けたり、苦手な単元の復習をしたりしながら解き進めなくてはいけないので結構な負担だ。

今の内から計画的に過去問演習を進めていく必要性がお分かりいただけただろうか。

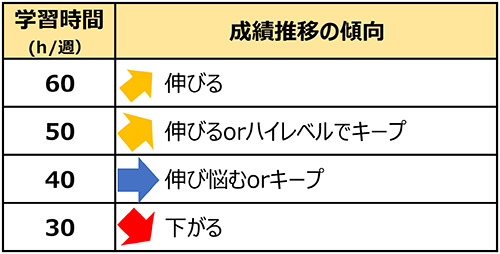

続いて週40時間という学習量についても考えてみたい。

週40時間が一つの基準

実は週40時間を上回れるかどうかが勝負の分かれ目と言われている。

週40時間を達成するには

平日 5時間 ×5日=25時間

土日 7.5時間×2日=15時間

以上の学習量が必要になる。

学校終了後、家や塾に移動し16時から22時まで休憩を挟みつつ熱心に勉強してようやく達成できるのが5時間という数字だが、早慶付属校を目指すならこの平日一日5時間、週40時間は最低ラインになってくる。

上の表にある通り、50時間、60時間取り組むことで、ライバル達に差をつけ合格することができるようになってくる。

50時間達成のカギは、朝の1時間学習である。学校に行く前に1時間勉強することで学習時間を確保できる。60時間に達するには、さらに隙間時間の活用が必要になってくる。

「そこまでしないと合格できないの?」と不安に感じた方もいらっしゃるかも知れない。

しかし、合格した先輩たちは「そこまでしてでも志望校に合格したい!」という強い意志を皆持っていたのである。

強い意志さえ持っていれば学習時間は自然とついてくるので安心してほしい。

その他のコンテンツ内容も知りたい方は個別学習相談にてお伝えいたします。

オススメ記事

記事一覧

お近くのTOMASを見学してみませんか?

マンツーマン授業のようすや教室の雰囲気を見学してみませんか?

校舎見学はいつでも大歓迎。お近くの校舎をお気軽にのぞいてみてくださいね。