最難関校合格を勝ち取る 中学受験の「社会科」勉強法

Social Studies Tips for Top Junior High School Entrance Exams

最難関校の入試では、知識があることを前提として解く「資料問題」「正誤問題」「記述問題」などの出題形式が主流です。また、知識を試す場合でも、近年起きた出来事を取り上げる「時事問題」や、高校入試や大学入試と見紛うばかりの高度な内容などが出てきます。このような手ごわい出題で合格点をとるには、どのような対策が必要なのでしょうか。ここでは、その秘けつをお話しします。

【中学受験の「社会科」勉強法②】合格点をとるために必要な「分野別対策」の方法

powered by Spec. TOMAS

以下では、社会科の3大分野である「地理」「歴史」「公民」につき、それぞれの具体的な勉強法を説明していきます。

「地理」の勉強法

「白地図」への書き込みで「つながり」を実感する

「地理」における最重要学習テーマは、「さまざまな事柄どうしの『つながり』をつかむ」ことです。「地理」で扱う事柄は、たとえたった1つのことであっても、ほかの事柄と数珠つなぎに結びついていきます。

たとえば、コメという農作物1つからでも、話はさまざまな方面に広がります。具体的にいうと、コメは、「平野」という地形の話だけでなく、「農業」や「流通」など産業の話にもつながります。また、「稲作は何時代に日本へ伝わってきたか」などというように、地理の話を飛び越えて歴史とも関連していきます。

では、これらのような事柄のつながりは、どのようなやり方でおさえていけばよいのでしょうか。ここでおススメしたいのは、「白地図」にいろいろな情報を書き込んでいくという方法です。

たとえば、コメ栽培、つまり、稲作が成立するにはいくつかの条件が必要です。その条件には、「土地」「水」「気候」などがあります。これらが思いついたら、そのような条件にもとづいた稲作が盛んな地域を、白地図にバンバン書き込んでください。書き込んでいくと、それぞれの事柄が知識として結晶化していくことを実感できます。面倒くさがらずに手を動かして、情報のつながりを可視化していきましょう。

一人二役の「ロールプレイング」をフル活用する

「地理」は、さまざまな事柄の「つながり」を理解する論理的思考が「歴史」と「公民」以上に必要な分野です。

論理的思考を鍛えるためにおススメなのは、「質問する自分」と「答える自分」を一人二役でパパっと切り替えていくという「ロールプレイング」式勉強法です。以下、「地理」の学習に「ロールプレイング」を適用した例を2つ挙げます。

ロールプレイングによる理解の例①:「稲作が成立する条件」

- 質問する自分:「稲作には、広い土地が必要だ。じゃあ、広い土地ってどこだろう?」

↓ - 答える自分:「平野だ!」

- 質問する自分:「でも、平野があるだけでは稲作はできない。水が必要だ。じゃあ、どうする?」

↓ - 答える自分:「河川から水を引けばいいんだ!」

- 質問する自分:「なぜ稲作は、気候が温暖な場所で盛んなのだろう?」

↓ - 答える自分:「稲が最も育ちやすい気温が平均25℃だからだ!」

ロールプレイングによる理解の例②:「山形県が持つ特徴」

- 質問する自分:「山形県の庄内(しょうない)平野では、どんな農業が盛んだろうか?」

↓ - 答える自分:「稲作だ!」

- 質問する自分:「庄内平野には河川が流れ込んでいるけれど、何という河川だろうか?」

↓ - 答える自分:「最上川(もがみがわ)だ!」

「ロールプレイング」は、いうなれば「自分との対話」です。このような方法によって知識をドンドンつないでいき、論理的思考を深めていきましょう。

「歴史」の勉強法

「時代」と「ジャンル」を「まとまり」としてとらえる

「歴史」を苦手とする受験生には、共通の特徴があります。それは、「歴史」を「まとまり」として理解できていない、という点です。このような受験生は、「歴史」の一問一答問題集で問われる基本的な知識ならスラスラ答えられる一方、応用問題となると手も足も出ません。

先ほど、「地理」学習の最重要テーマは「つながり」の理解だと述べました。「歴史」の場合にその「つながり」に対応するのが「まとまり」です。

歴史には、おもな「まとまり」が2つあります。1つ目は「時代」の「まとまり」で、2つ目は「ジャンル」の「まとまり」です。

「時代」の「まとまり」を理解するうえで有効なのは、「年表」による学習です。中学入試には、「出来事を時代順に並べ替えさせる問題」が頻出します。年表ポスターなどを勉強に活用しましょう。

「ジャンル」の「まとまり」とは、「政治史」「外交史」「文化史」などの区分です。「政治史」としては、たとえば、各時代の武家政権を表した機構図からそれぞれの時代を特定させるというタイプの問題が出てきます。このような出題に対応するためには、時代の流れという「タテ」のつながり理解だけでなく、「ジャンル」という「ヨコ」のつながり理解も欠かせません。

歴史用語はパーツごとに「分解」して覚える

「歴史」という分野の難しさは、上で説明したような「まとまり」ごとにおさえる煩雑さだけでなく、出てくる用語の見た目の複雑さにもあります。多くの受験生が、歴史用語に使われる難しい漢字から「イメージ」をとらえることに苦労するのです。

そこで、おススメの方法があります。それは、歴史用語をパーツごとに「分解」して覚えるというやり方です。なぜこれが有効かというと、歴史用語はいくつかの言葉の組合せでできているからです。

たとえば、「墾田永年私財法(こんでんえいねんしざいほう)」という用語は、「墾田」「永年」「私財」「法」というパーツに分解できます。「墾田」は「田を開墾すること」、「永年」は「永久に年が続くこと」、「私財」は「自分の財産」、「法」は「法令」をそれぞれ表します。これらの情報から、この用語の意味は「開墾した土地は自分の財産として永久に所有できることを認めた法令」であるとわかります。

このように、長い歴史用語は、短くスパスパ切り分けながら覚えていきましょう。

「ロールプレイング」は、「歴史」の「流れ」把握にも役立つ

「歴史」の学習で難しいのは、時系列の変化、つまり「流れ」の理解です。先ほど「地理」の項目で紹介した「ロールプレイング」は、「歴史」の「流れ」を把握するうえでも高い効果を発揮します。

たとえば、鎌倉時代成立の「流れ」は、以下のような「ロールプレイング」によっておさえることができます。例を2つ挙げます。

ロールプレイングによる理解の例①:「鎌倉時代の成立」

- 質問する自分:「鎌倉時代はなぜ始まったのだろうか?」

↓ - 答える自分:「平安時代に貴族の護衛役だった武士がどんどん力をつけてきて、貴族よりも立場が上になっていったからだ!」

ロールプレイングによる理解の例②:「鎌倉時代における人々の身分構成」

- 質問する自分:「鎌倉時代で中心となっていたのは、どんな身分の人たちだろうか?」

↓ - 答える自分:「武士だ!」

このような「ロールプレイング」によって、「流れ」をとらえる論理的思考に磨きをかけていきましょう。

「公民」の勉強法

「図」による整理でおさえる

「公民」は、苦手意識を抱いている受験生がとても多い分野です。社会科3分野のうち最も抽象度が高いからです。また、3分野の中で日常生活との具体的な接点が最も少ないからでもあります。

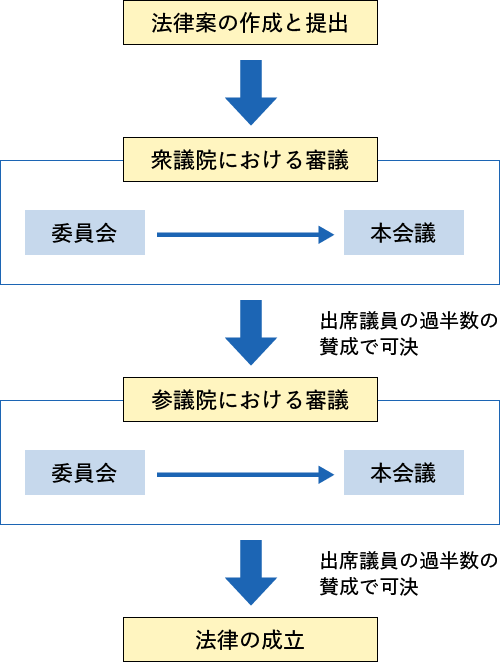

たとえば、「政治」の単元に出てくる「国会」の項目では、「法律の制定」に関する流れを習います。このプロセスは、子どもの日常生活とはまったくかかわりません。しかも大変複雑で、教材に載っている文章の説明を読むだけではまず理解できないはずです。

では、どのように勉強していけばよいのでしょうか。それは、「社会科の攻略に大切な『知識』と『イメージ』」の記事でも述べたとおり、文字情報だけでなく視覚情報を利用しながら理解していく、というやり方です。

有効なのは、「図」で整理するという方法です。上に挙げた「法律の制定」については、たとえば、全体の流れを「法律案の作成と提出」「衆議院における審議」「参議院における審議」「法律の成立」に分け、それぞれのプロセスを矢印などの視覚的要素によって整理していきましょう。

「法律の制定」の流れ

*衆議院と参議院での審議が一致しなかった場合には、以下2つの対応が採られる。ただし、このどちらも成立しなかった場合には、法律案は廃案となる。

- 両院協議会によって調整する(開催は任意。絶対条件ではない)

- 衆議院の出席議員の3分の2以上で再可決する

このように、「公民」は「ビジュアル」を駆使しながらおさえていってください。

「抽象的」な内容を「具体的」な内容に置き換えて理解する

上で挙げた「図」による整理法と同じく効果的なのは、受験生が知っている「具体的」な内容と、「公民」に出てくる「抽象的」な内容を結びつけるという方法です。「イメージ」から理解する方法であるともいえます。

先ほど取り上げた「法律の制定」の流れ図の中に、法律案が「出席議員の過半数の賛成で可決」と書かれていますが、これを見ただけで意味を理解できる受験生はごく一部でしょう。そもそも、「過半数」という言葉で引っかかってしまうはずです。

このように抽象的な内容は、「学校で物事を決める手順」などの具体例に置き換えて考えていきましょう。そうすると、たとえば、「1教室30人のクラスで学級閉鎖によって25人も休んでしまったときに、残りの5人で委員長を選んでしまうのはダメ。多数決をとる場合には、どんなに少なくてもクラスの半分以上、つまり、15人以上の賛成が必要だよな。『過半数』というのは、この『半分以上』のことなのか」などと「イメージ」できます。

このように、「公民」に出てくる堅苦しい内容は、身近な内容に置き換えて理解していきましょう。

公民用語も、漢字の意味を考えながら覚える

先述のとおり、歴史用語の覚え方としてパーツごとに「分解」するというやり方を推奨しました。公民用語についても、歴史用語と同じく、パーツ分けした漢字の意味を考えながら覚えていくという方法が有効です。

たとえば、「違憲立法審査権(いけんりっぽうしんさけん)」という用語は、全体としてはとても難しく見えます。しかし、「違憲」「立法」「審査」「権」のように分けてそれぞれの言葉の意味をおさえていくと、案外「イメージ」が沸いてくるような気がしないでしょうか。

「違憲」の“違”という漢字からは、「違反」という言葉が連想できます。“憲”という漢字は「憲法」と同じです。以上の情報から、「違憲」は「憲法に違反している」という意味だとわかります。

「立法」「審査」「権」の意味は、問題ないでしょう。「立法」は、“法”を“立”てるのですから、「法律を決める」ことです。「審査」は「調べること」、「権」は「権限」です。これらの情報から、「違憲立法審査権」と言う言葉の意味は、「決められた法律が憲法に違反していないかどうかを調べる権限」であるとわかります。

このように、パーツごとに解きほぐしていくと、難しい用語の意味でも一気に「イメージ」することが可能となるのです。

まとめ

地理では空間的な理解、歴史では時間の流れに関する理解、公民では用語の成り立ちに関する理解がそれぞれ不可欠です。知識は、丸暗記せず、体系的に理解していくことをめざしましょう。

■夢の志望校合格に導く 低学年からの難関校対策個別指導塾[スペックTOMAS]

https://www.tomas.co.jp/spec/

オススメ記事

記事一覧

お近くのTOMASを見学してみませんか?

マンツーマン授業のようすや教室の雰囲気を見学してみませんか?

校舎見学はいつでも大歓迎。お近くの校舎をお気軽にのぞいてみてくださいね。