中学入試に出る理科実験

science-experiment

近年、中学入試の理科では、身のまわりの物事の仕組みについて考え、もっている知識と相互に紐づけていく取り組みが求められています。「どうして?」という日常の素朴な疑問を大事にすること、実験・観察に関連した出題に対応できるような学習を進めておくことが大切です。

このコーナーでは、実際に中学入試で出題された問題に触れながら、ご家庭で取り組める簡単な実験を紹介します。

【中学入試に出る理科実験④】海陽中等教育学校で出題されたプラスチックと環境問題に関する実験

powered by Spec. TOMAS

海陽中等教育学校で、ペットボトルのリサイクル方法を考えさせる出題がありました(2021年理科)。

今回は、プラスチックの種類を調べる実験と牛乳からプラスチックを作る実験を紹介します。

目的に応じて使い分けられるさまざまなプラスチック

そもそもプラスチックとは何でしょうか。プラスチックとは、「自由に形を作れる」という意味の英語で、日本語では「合成樹脂」と呼ばれます。樹脂とは、松やに、漆うるし、ゴムなど、樹液が固まったもので、水に溶けにくく、固まる前は自由に変形でき、固まった後は形を保つという性質があるため、塗料や接着剤などに使われてきました。樹脂と同様の便利な性質を持ちながら、石油などを原料に人工的に合成して大量生産できるようにしたのが合成樹脂(プラスチック)です。プラスチックには、合成方法によって、さまざまな種類があり、目的に応じて使い分けられています。

1本のペットボトルに

何種類使われているか

なぜ固まるのか?~タンパク質の性質~

近年、注目を集める「生分解性プラスチック」。ここでは、そのひとつであるカゼインプラスチックを作ってみましょう。牛乳に含まれるタンパク質(カゼイン)は、水分の中でバラバラになって浮かんでいます。そこに酢を加えると、カゼイン同士が集まって固まります。さらに乾燥させることで、水分が抜けてカゼイン同士が強く結びつき、硬い「カゼインプラスチック」ができます。作ったあと、土に埋めてみて何日で分解するか調べてみましょう。

①牛乳200㎖を500Wの電子レンジで1分加熱。20㎖の酢を入れると、白いかたまり(カゼイン)ができます。

②キッチンペーパーなどを使って、白いかたまりと透明な液体を分け、残った水分を軽く絞って取り除きます。

③白いかたまりをキッチンペーパーの上で転がしながら、余分な水分を取った後、3日ほど乾燥させると完成です。

④完成したカゼインプラスチックです。黄色味がかった白色で、触ってみると、牛乳とは思えないほど硬く丈夫です。

調べてみよう!

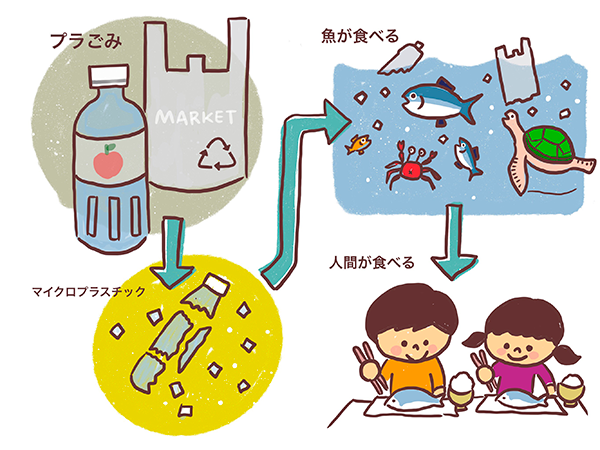

海洋プラスチックは河川や海洋に捨てられたプラスチックごみです。回収されないプラスチックごみが紫外線などで細かいマイクロプラスチックとなり、雨水や河川に流されて、海洋に漂う場合もあります。分解性を持たないプラスチックは海洋生物に食べられても消化されず、食物連鎖を通して、人間が取り込んで健康被害を起こすこともあります。

■実験監修

TOMASサイエンス教室 矢野 仁(やの ひとし)先生

TOMASの教室で理科実験プログラムを開催している。子どもたちの「なぜ?」「ふしぎ!」を引き出す問題発見型のプログラムに定評がある。

オススメ記事

記事一覧

お近くのTOMASを見学してみませんか?

マンツーマン授業のようすや教室の雰囲気を見学してみませんか?

校舎見学はいつでも大歓迎。お近くの校舎をお気軽にのぞいてみてくださいね。