【イベントレポート】

TOMAS主催イベント記事/レポート

中学入試 スタートアップガイダンス

11月3日、小3・4・5生の保護者を対象として行われた、中学入試スタートアップガイダンス。第一部では、埼玉の名門男子校・県立浦和高等学校の校長を務められ、2019年4月に武蔵高等学校中学校の校長に就任された杉山剛士先生より、特別講演をいただきました。第二部では、TOMAS入試対策委員より、中学入試の変化とその対策についてお伝えしました。

第一部:

これからの時代に

求められる力と教育のあり方

武蔵高等学校中学校校長 杉山 剛士先生

武蔵高等学校中学校校長

杉山 剛士先生

1957年生まれ、東京都出身。

武蔵高等学校中学校を卒業し、東京大学教育学部教育学科卒業、同大学院教育学研究科修士課程修了。専攻は教育社会学。

埼玉県教育局文教政策室長、埼玉県立熊谷西高等学校長、埼玉県教育局高校教育指導課長、埼玉県立浦和高等学校長を経て、2019年4月より武蔵高等学校中学校校長に就任。

教育は「なぜ変わるのか」

2020年に教育が大きく変わると言われます。どう変わるのか? 目玉は、①「学習指導要領改訂」と②「高大接続改革」です。

①の学習指導要領とは、教育の骨子を決めるものです。従来は「何を学ぶか」に主眼が置かれていましたが、今回の改訂で、「何ができるようになるか」という目的や、「主体的・対話的で深い学び(アクティブ・ラーニング)」という学び方も示されました。その方向性に従って、幼小中高の学習指導要領が改訂されます。

②の高大接続改革とは、「高校教育」と「大学教育」と「大学入試」を一体的に改革することです。大学の国際競争力の低下や大学生の低学力化の原因は、大学教育だけでなく、大学入試とそれに向けて行われる高校教育にもあるため、一体的に改革するのです。

高校教育改革は学習指導要領改訂に沿って行われます。大学教育改革は、従来の大学保護の政策をやめ、大学間での競争の中で生き残りをかけて各大学の魅力を高めさせるという方向性です。

一番の肝は大学入試改革。センター試験を廃止し、細かい知識を問うのをやめ、記述式問題をとり入れた大学入学共通テストを実施する。英語四技能を測るために民間試験を導入する。推薦・一般入試いずれでも、学力と高校時代の活動記録の双方を見る、という方向性のはずでした。しかし、英語の民間試験導入は、つい先日延期が発表されたばかり。大学入試改革は展開が依然不透明です。「どう変わるか」に着目すると振り回されます。「なぜ変わるのか」という本質を考えることが大切です。

日本の教育はなぜ変わるのか? それは、日本の未来、世界の未来に対する大きな不安と、従来の教育ではこれからの時代に必要な力を育てられないという強い危機感があるからです。

キーワードは「主体性」

これからは先行き不透明な時代になります。高度成長期、バブル期のようにバラ色の未来は描けません。その時代に必要とされる力を、日本では「生きる力」(確かな学力、豊かな人間性、健康・体力)としています。学力の3要素とは①知識・技能、②思考力・判断力・表現力、③主体性をもって多様な人々と協働して学ぶ態度です。OECDの「キー・コンピテンシー」やアメリカの「21世紀型スキル」にも同様の内容が定義されています。つまり、これからの時代を生き抜くには、主体的に多様な他者と協働し、正解のない問題に立ち向かっていく力が必要だというのが、世界共通の認識です。

一方で、日本の子どもは、指示待ち、チャレンジしない、自己肯定感が低いといった問題が指摘されています。失敗しないように手取り足取りの教育をされた結果、視野が狭く打たれ弱く、伸び悩む若者たちが増えています。こうした若者を抱える企業からは、教育改革への期待が高まっています。

子どもの主体性を育むために

これからの時代に必要な学力を育む役割は、家庭、学校、地域社会に求められます。家庭には①の知識・技能の定着、学力のベースを育むことが求められます。学校には、①、②、③をバランスよく育成すること、地域社会に対しては主に③が期待されています。

主体性を育む武蔵の教育

学校教育が伸ばすべき①、②、③の学力の中で、一番大事なのは③の主体性です。言われなくてもすべきことがわかる「自主性」と似ていますが、「主体性」には、すべきことを自ら考え、その責任をとることまで含まれています。

武蔵では「自ら調べ自ら考える」ことを大切にしています。豊かな自然、探求心あふれる教師、少人数制の対話のある学びの環境で、「わくわく(好奇心)」と「わいわい(仲間力)」が生まれ、子どもが主体的に学ぶ姿勢が育まれます。

2022年度に創立百周年の節目を迎える武蔵高等学校中学校。OBである杉山校長先生は、母校が培ってきた強みを生かしながら、次の100年に向け、さらに進化する「新生武蔵」の舵取りを担う。

3つの「こう○心」

家庭教育のやり方には正解も不正解もありません。大切なのは、親の思うようにいかなくてもくよくよしないことです。

小学生のうちに身につけさせたいのは、「好奇心」「向上心」「公共心」。とりわけ学びに大事なのは、「なぜ?」「面白い!」という好奇心です。そのために、自然や本物、一流との出会いが大切です。子どもがゲームの方が好きだという場合は、ゲームより好奇心を掻き立てるものを探すのです。

主体性・自主性について、ご家庭で幼少期に自主性の芽を育てるために、親が強制するのではなく、自分で決め(選択)させ、その責任をとらせることです。

中高生になって、自主性を身につけるためには、選択と責任を積み重ねていくしかありません。親はそれをじっと見守る、ぐっとこらえることが大切です。

学校選びには、進学実績やカリキュラム、施設や面倒見のよさ、グローバル化への取り組みなどさまざまな観点がありますが、一番大事にすべきなのは校風です。

なぜ子どもをいい学校に進学させたいか? という理由を突き詰めると、「子どもに幸せになってほしい」という、理由のない親心に気づきます。

では、「幸せな人生」とは? と考えたとき、健康や家族・友人、ある程度の経済力・社会的地位などと出てきても、「いい大学」や「いい就職」というワードは出てこないでしょう。幸せのための手段や方法に過ぎないからです。ですから、お子さんにとっての「本当の幸せ」を本気になって考えることが大切です。私は、幸せとは「自利・利他」(自分のためにやることが人の喜びとなり、人のためにやっていることが自分の喜びとなること)だと思います。

子どもが幸せな人生を送るためには、どんな空気を吸って多感な十代を過ごすのがよいか。その観点で、学校がどんな文化=校風をもっているかを見極めてください。

十代の成長にとって必要なのは「わくわく」と「わいわい」。自分の好奇心を磨きながら、試行錯誤を繰り返し、何でも言い合える仲間たちと協力して、自由にのびのびとチャレンジをし続ける、という環境が望ましいと思います。

中学受験をお考えの保護者の皆さんへのアドバイスとしては、本人が嫌がるのに無理やり受験させないこと、失敗しても絶望しないこと、子どもを親の自己実現の手段にしないこと、それから、「子ども時代に経験すべきことを経験させることが大切という意識」を絶対に忘れないことです。

子育てのやり方はいろいろあってよいと思いますが、子どもたちが「早くあんな大人になりたい」と思えるように、保護者の皆さんが生き生きとした幸せな(自利・利他の)生活を送っている姿を見せるのが一番大切です。考えすぎず、氾濫する情報に惑わされず、子育てを楽しんでください。

小学生の英語学習について

教育改革において、英語がキーワードの一つになっています。語学力がなければ外国人には太刀打ちできません。しかし、教員の問題、日本語だけの生活、文法構造の違いなど、日本人が英語を学ぶには、根本的に難しい面があることは否めません。無理に勉強させて興味を失わせないよう、小学生のうちは「英語でのコミュニケーションは楽しい」という部分を追求しましょう。検定などには拘泥しないことです。

英語に限らず、真に必要なときに学べる基礎学力、学ぶ姿勢があればよいのではないでしょうか。

第二部:

これからの中学入試で問われる力とは

TOMAS入試対策本部 高山 知行

大学入試改革とは

大学入試の大きな改革の影響で、ここ数年、中学入試も変わってきています。

大学入試改革を大きくまとめると、

①英語の4技能重視

②センター試験廃止・大学入学共通テスト導入

③思考力・判断力・表現力重視

の3点です。

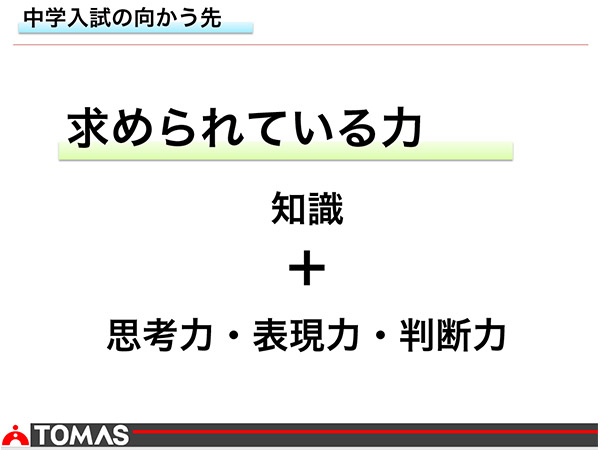

中学入試の向かう先

近年の中学入試の変化として、

①入試の多様化

②問題の変化

の2点があげられます。

①入試の多様化

従来の4教科に加えて、受験生のもつさまざまな能力を見ていこうとするものです。

具体的には、

(1)英語入試

(2)適性検査型入試

(3)科目特化型入試

の3点があります。

いずれも、受験生が個性を生かしてチャンスを広げられるものだと言えます。

(1)英語入試は、帰国生入試とは別枠で、英語を教科として採用しているということです。2019年度入試では、首都圏私立330校のうちの約4割、125校で英語入試が実施されています。ただし、募集枠はあまり大きくなく、英検2級程度と、かなり高い英語力が求められます。

(2)適性検査型入試とは、教科横断、複数教科の内容を組み合わせた問題で、思考力・判断力・表現力が問われます。2000年以降、出題する学校が年々増え、2019年度では147校で出題されています。

(3)過去科目特化型入試は、算数1科目、算数または国語の科目選択入試です。2019年度では、巣鴨中や普連土学園中などで算数1科目入試が実施され、従来型の入試を上回る受験者が集まりました。

②問題の変化

問題の変化の特徴として、

(1)問題文の長文化

(2)提示される資料(表やグラフ)の複雑化

(3)記述式解答の増加

の3点があげられます。

この変化はすべての教科に共通のものです。

問題で求められていることを読み取る読解力、与えられた情報を取捨選択して活用する思考力・判断力、自分の考えをわかりやすく伝える表現力が必要になります。

従来通り「知識」はもちろん必要ですが、この知識を「活用」することが求められています。

今から準備できること

最難関中に合格した受験生に共通していたのは「基礎」が早い段階で固まっていたことです。では、「基礎」とは何でしょうか?

①読む

②書く

③計算する

この3点を誰よりも「早く正確に」できるようになることをめざします。この基礎で大きな差がつき、早い段階で鍛えた生徒に大きなアドバンテージがあると言えます。そして、基礎は、才能ではなく努力の量で誰でも鍛えることができます。

何を読むか

(1)教科書・参考書

(2)本・新聞

(3)グラフ・図

(4)問題文

「正しく」「速く」読むということは、なかなか難しく、練習が必要ですが、「読む」力はとても重要です。教科書や問題文を読み飛ばしてしまう生徒は少なくないと感じます。「正しく」「速く」読むことができるようになると、問題を正しくとらえ、考えることができるようになります。

何を書くか

(1)文章

(2)図形・グラフ

(3)答案

(4)自分の考え・意見

普段の計算・漢字練習を丁寧に書く、テキストにある図形・グラフをノートに書き写す、ということは非常に重要ですが、できていない生徒が多いようです。文章でも図形でも、自分で手を動かすことを面倒くさがらないようにしましょう。

どう計算するか

(1)正しく

(2)ミスなく

(3)速く

(4)暗算で

算数が苦手という生徒の中には、小3までの計算でつまずいている生徒を多く見受けます。まず(1)~(3)をコツコツと毎日の計算練習で鍛えていき、その後少しレベルを上げて(4)に挑戦します。今まで5分かかっていた計算が1分でできるようになれば、それだけでかなりスムーズに問題を解くことができるようになるはずです。

①~③の基礎を固める、というテーマでお話ししてきました。今まで疎かにしてしまっていたなと感じる人もいると思います。今から意識して鍛えていきましょう。

中学入試に向けて今、保護者の方が準備できること

今、保護者の方が準備できることは

①学校を知る

②志望校を決める

③合格までの計画を立てる

の3点です。

①学校については、受験学年になってからではなかなか冷静な目で見極めることが難しくなります。また、学校に生徒本人が行く場合、3年生、4年生、5年生と、同じ学校に行っても見えるもの、感じるものが違うと思います。受験学年までに何度か学校に足を運ぶことをお勧めします。

②については、お子様の今の成績ではなく、どの学校に一番魅力を感じるか、どの学校に行かせたいかをまず考えてください。

③第一志望校が決まったら、合格のためにいつまでに何をするか、という学習計画が必要です。TOMASは、お子様の第一志望校合格から逆算したカリキュラムで指導しますので、安心してお任せください。

オススメ記事

記事一覧

お近くのTOMASを見学してみませんか?

マンツーマン授業のようすや教室の雰囲気を見学してみませんか?

校舎見学はいつでも大歓迎。お近くの校舎をお気軽にのぞいてみてくださいね。